電気通信大学 大学院情報理工学研究科 情報・ネットワーク工学専攻 小野研究室

- 90度ハイブリッドカプラの開発

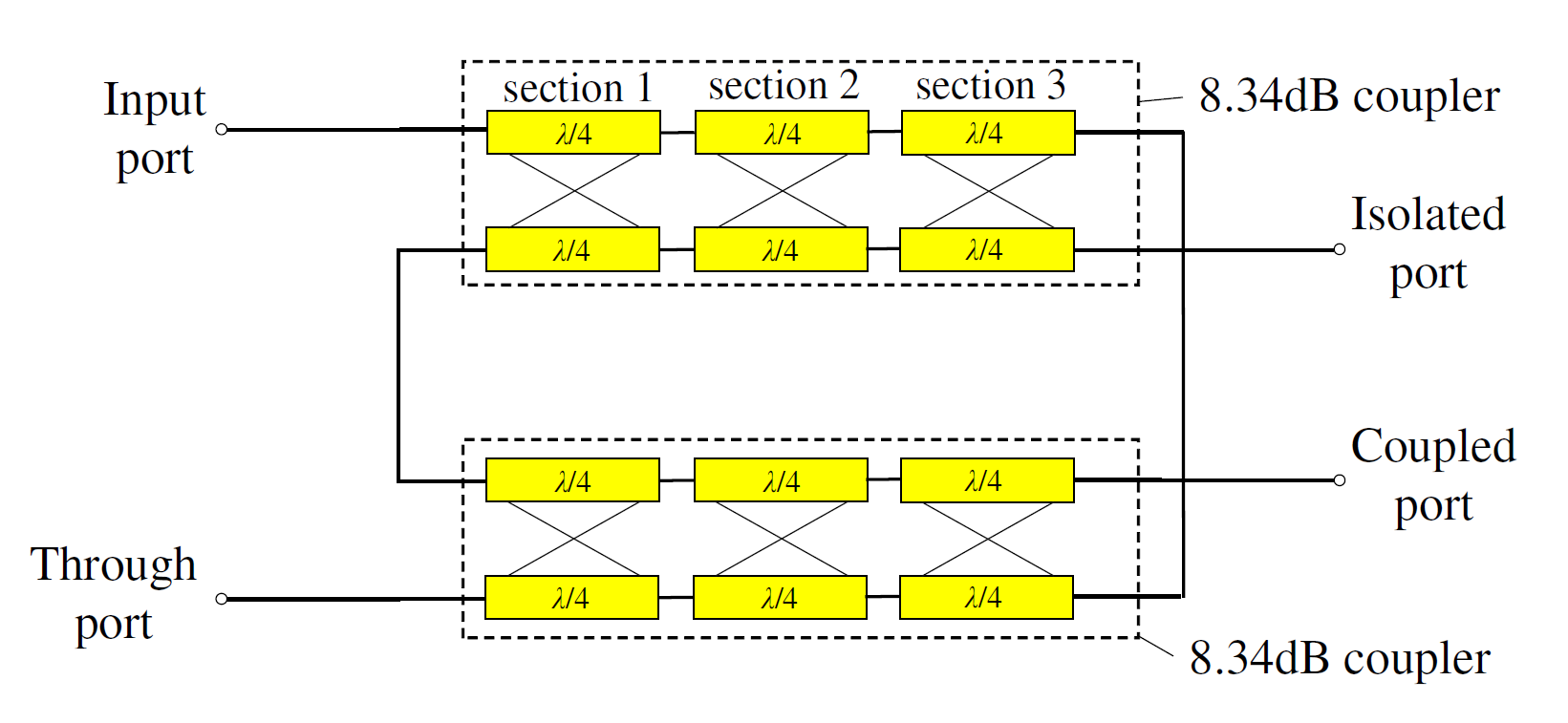

無線通信分野では回路の出力間の位相差を90度とすることでいろんなメリットがあります。この90度の位相差を作ろうとしたときに現在はディジタル回路技術により高精度にできますが、プリント回路基板(PCB)の回路パターンを設計して、アナログ回路として90度の位相差と電力を半分ずつに分配します。90度ハイブリッドに限らず、高周波アナログ回路はPCBの材料特性、回路を動作させる環境(温度など)、場合によっては素子やデバイスにより性能が変化しますので、そのクセを理解して設計や回路の製作を行う必要があります。とても難しいのですが、設計していてとても面白く、ハマってしまうのがこの技術分野です。設計理論は数学の理解が必要ですが、それを理解し、設計の際は回路シミュレータ、電磁界シミュレータを用いて高性能な回路の実現を目指します。

- PCBを用いた90度ハイブリッドカプラの開発

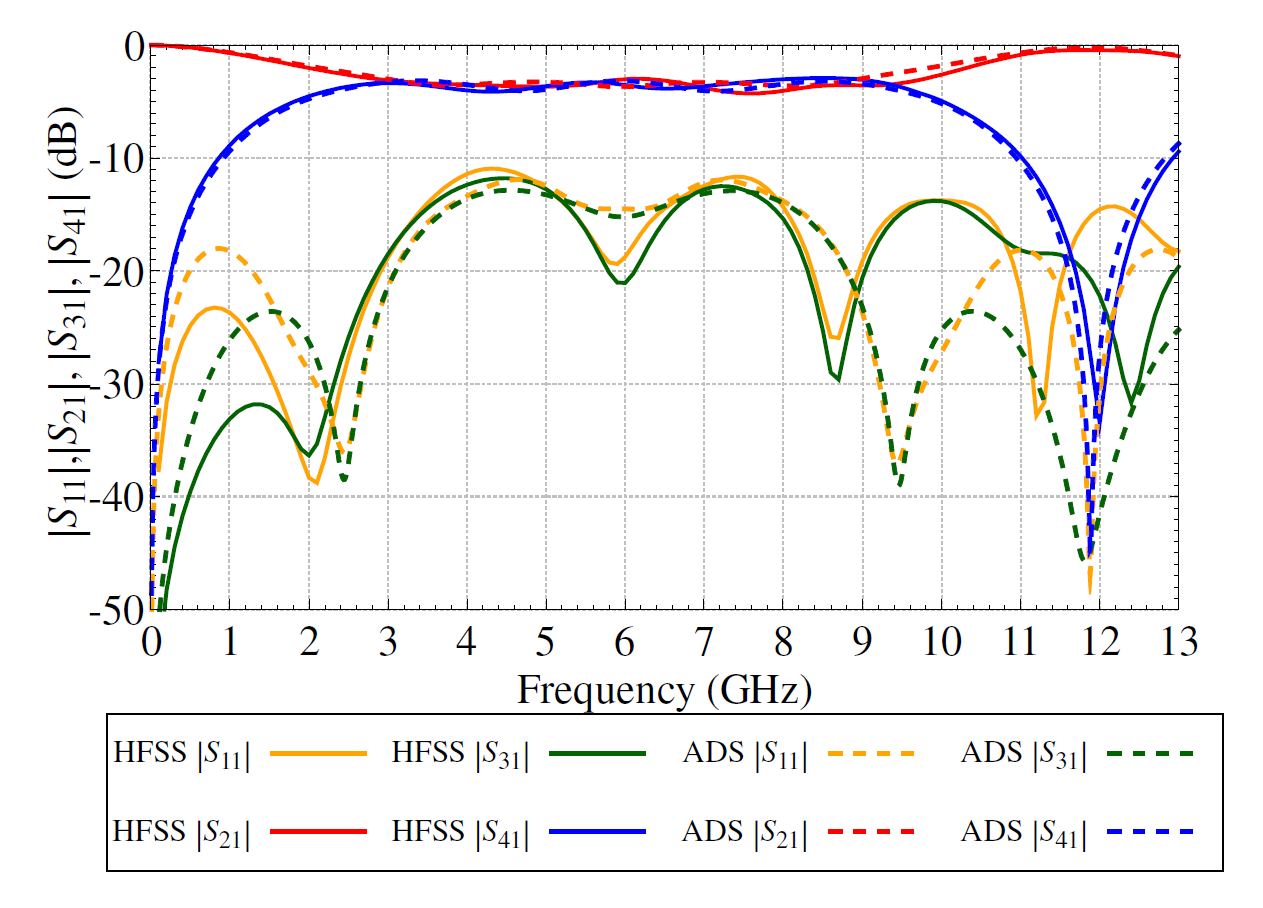

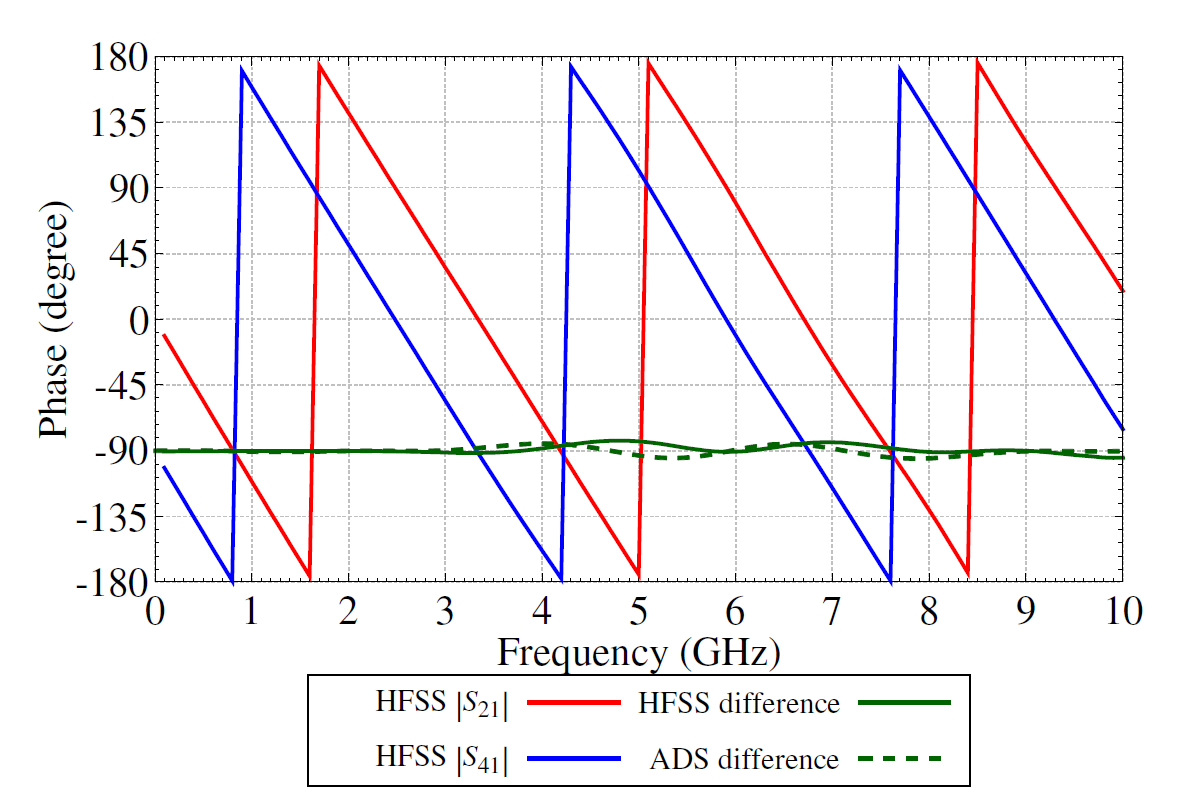

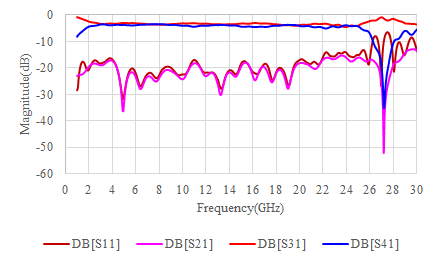

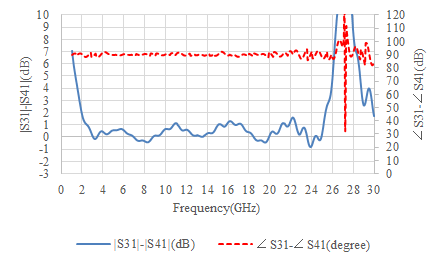

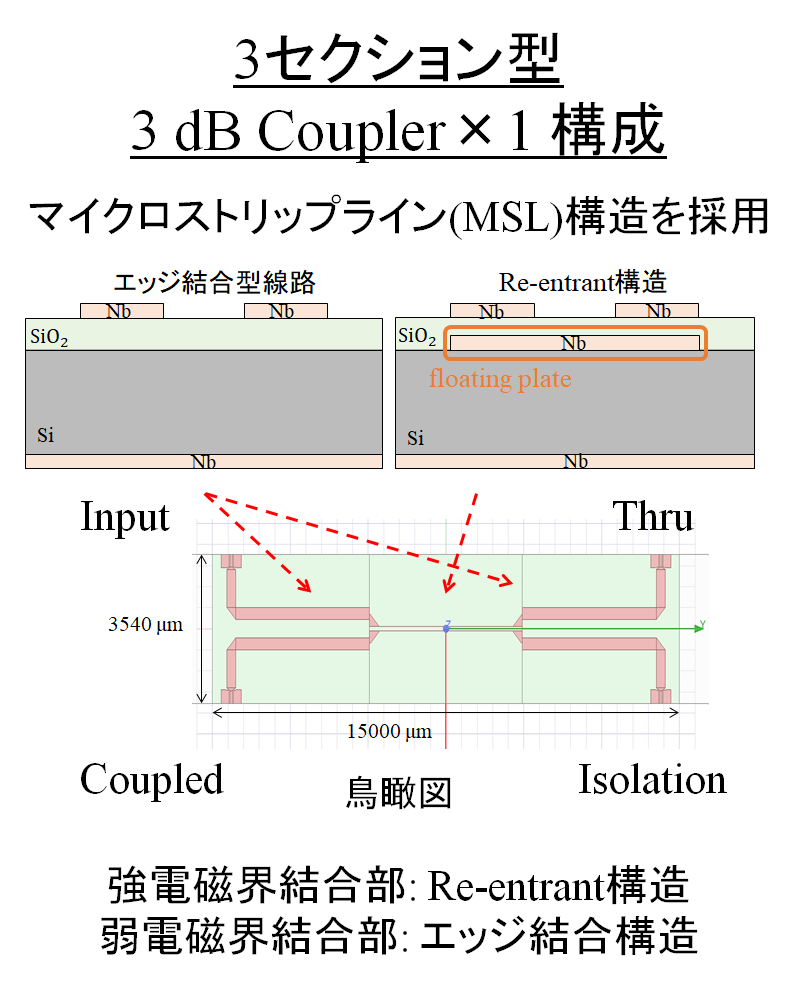

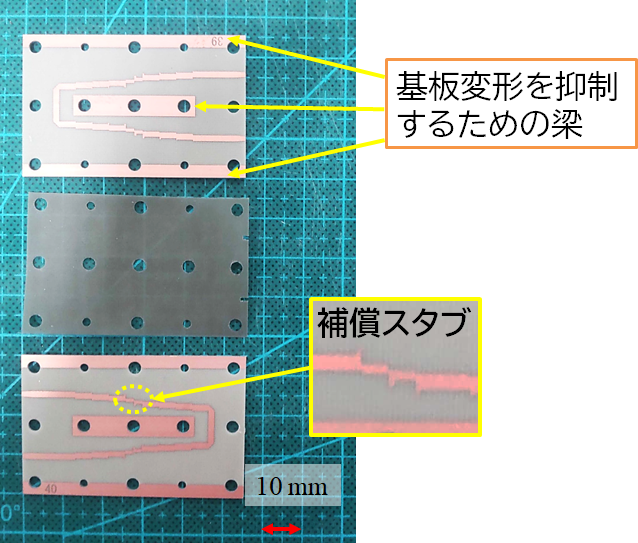

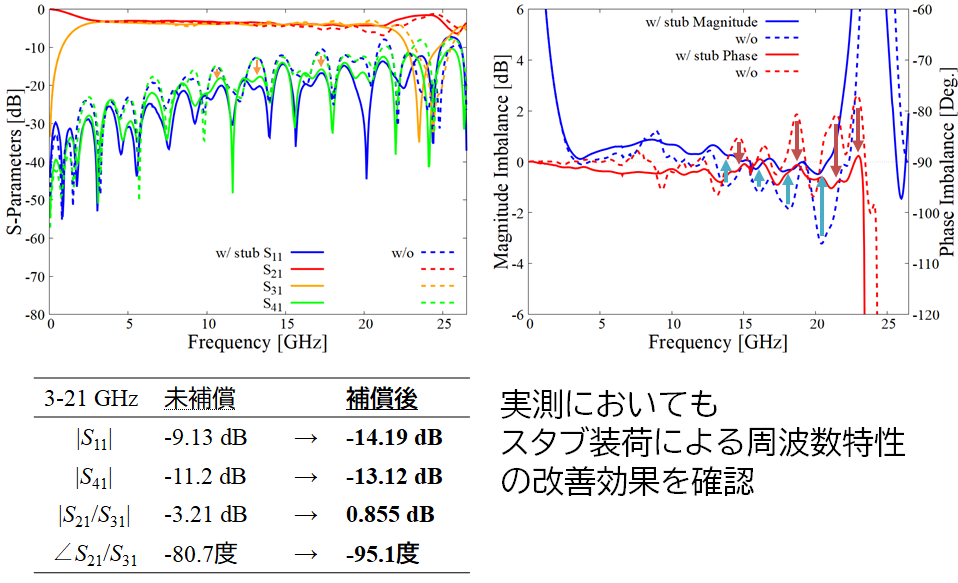

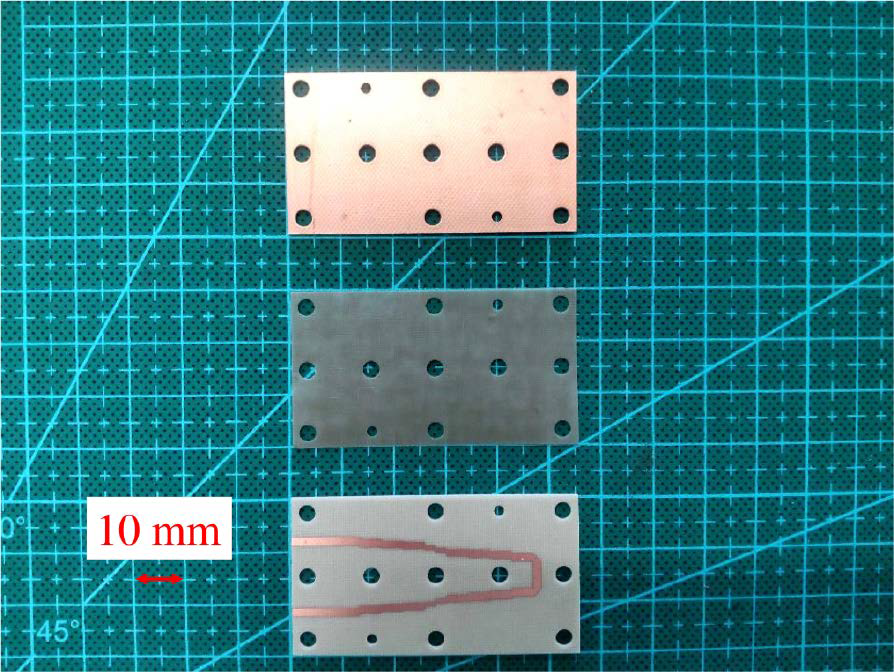

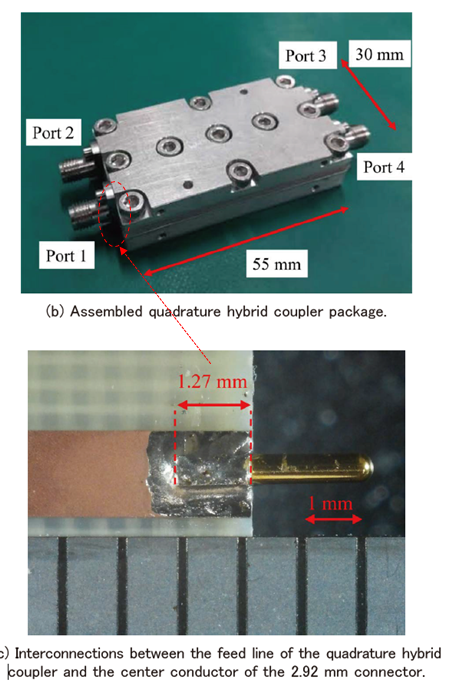

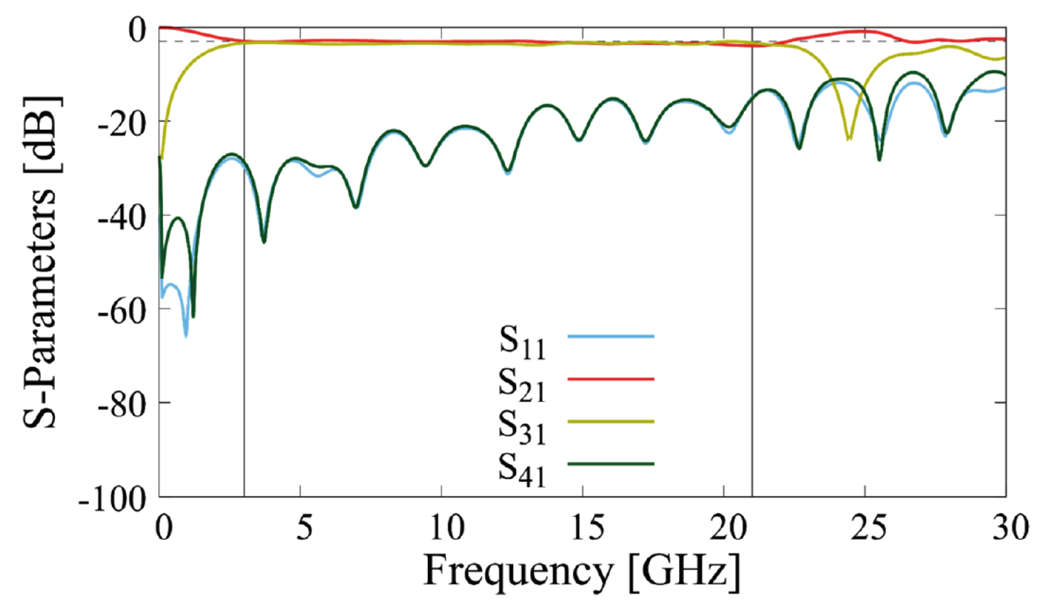

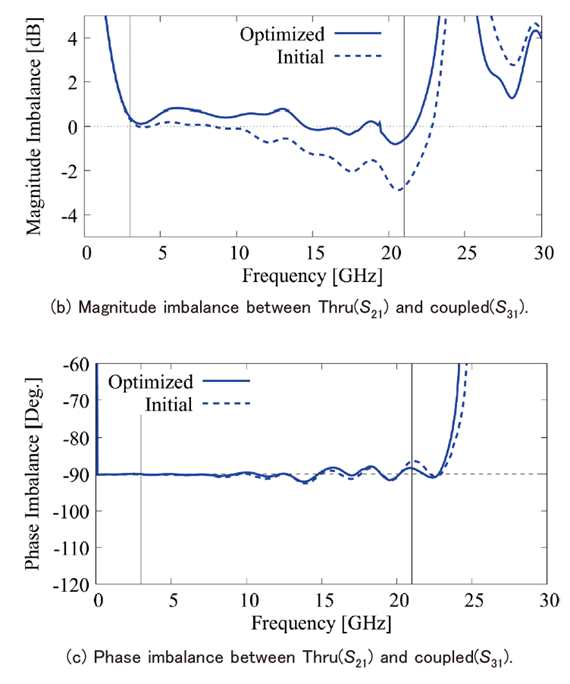

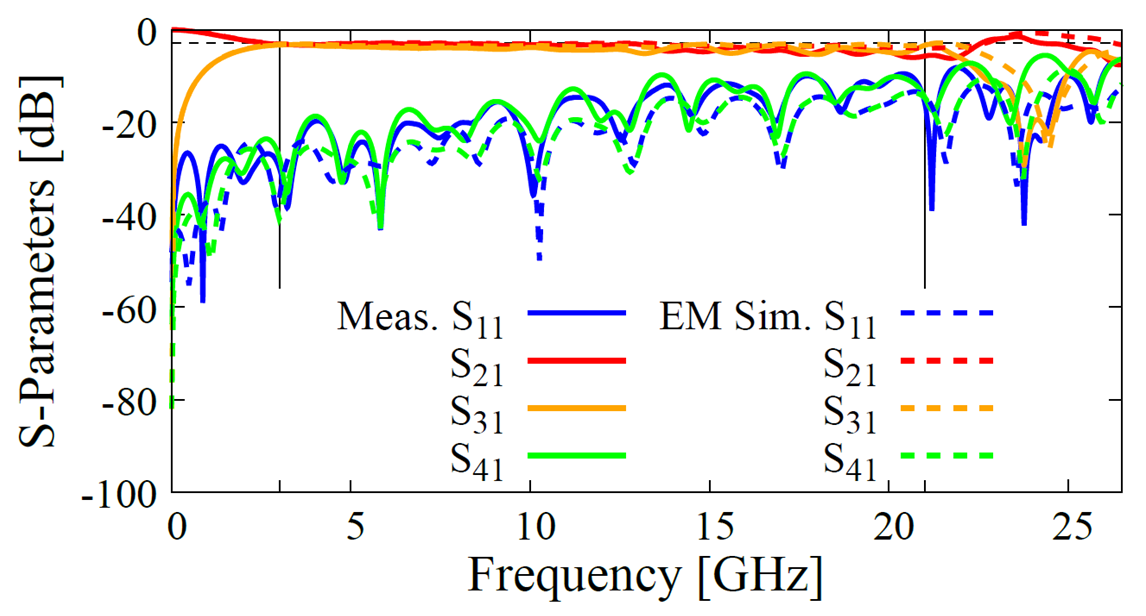

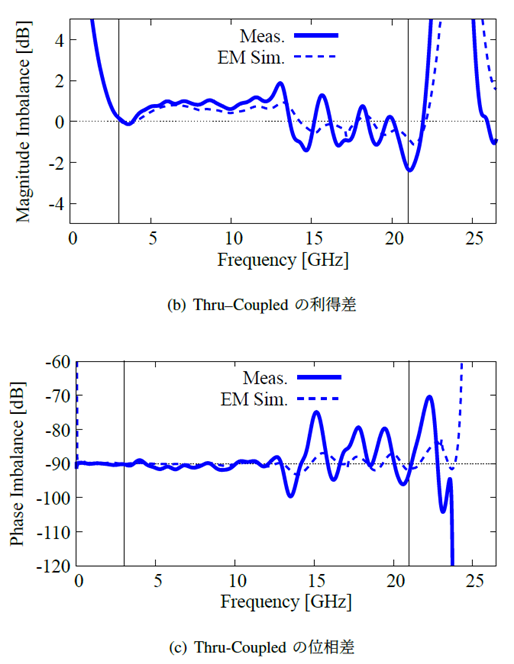

小野研では、国立天文台様、III類の酒井先生の研究室との共同研究でPolytetrafluoroethylene(PTFE)基板を用いたストリップ線路構造の90度ハイブリッドの研究開発をしております。回路自体は昔から研究報告例があるものですが、開発中の90度ハイブリッドは設計仕様が厳しく、実現の難易度が非常に高いです。そのような状況でも日々プロジェクトメンバーで議論しながら研究を進めることができており、共同研究の良い効果により一歩ずつ目標に近づく結果が出てきています。2024年度は90度ハイブリッドの重要な性能である,Thru,Coupledポート間の利得差,位相差の最適化に関する技術を確立しました.この技術はPTFE基板のような樹脂基板の他にも超伝導薄膜加工技術を用いた90度ハイブリッドなど,90度ハイブリッドの設計に汎用的に活用できる手法です。興味がある方は研究論文をご覧ください。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

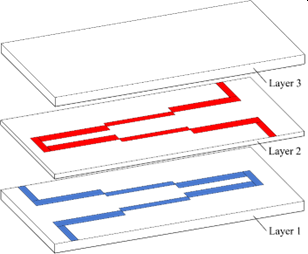

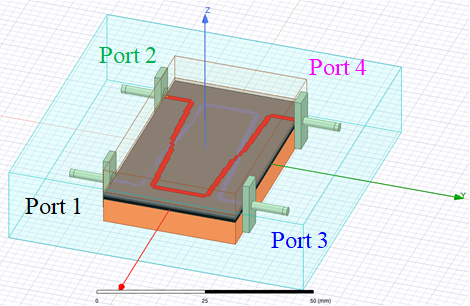

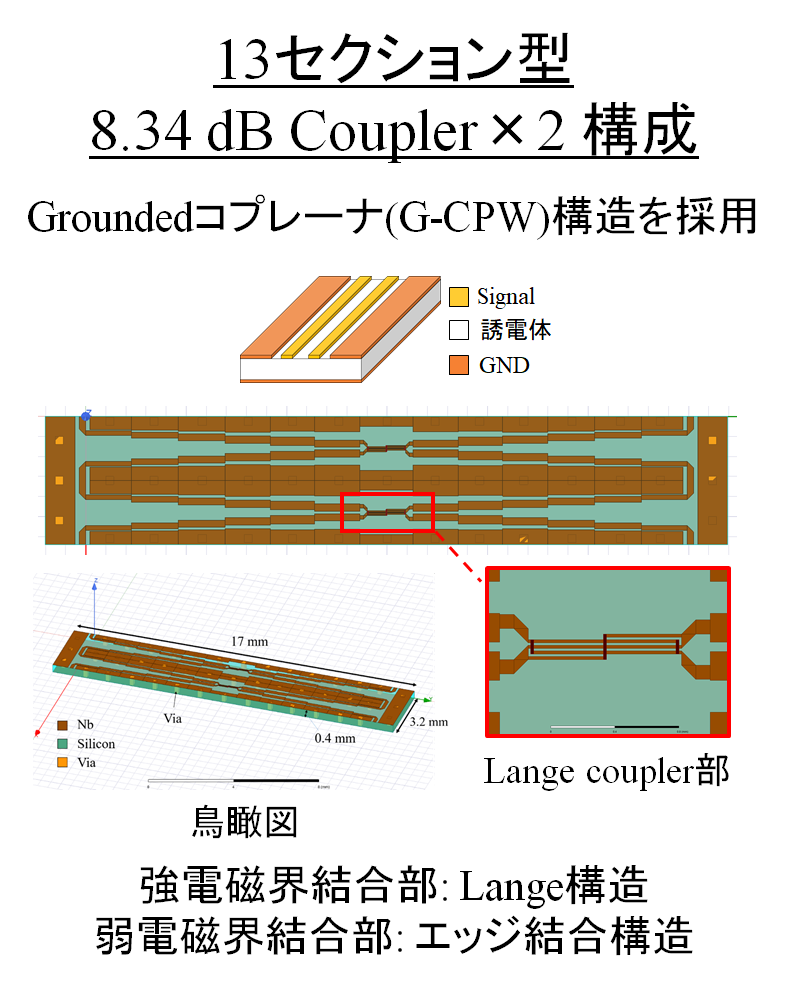

- 超伝導薄膜加工プロセスを用いた90度ハイブリッドカプラの開発

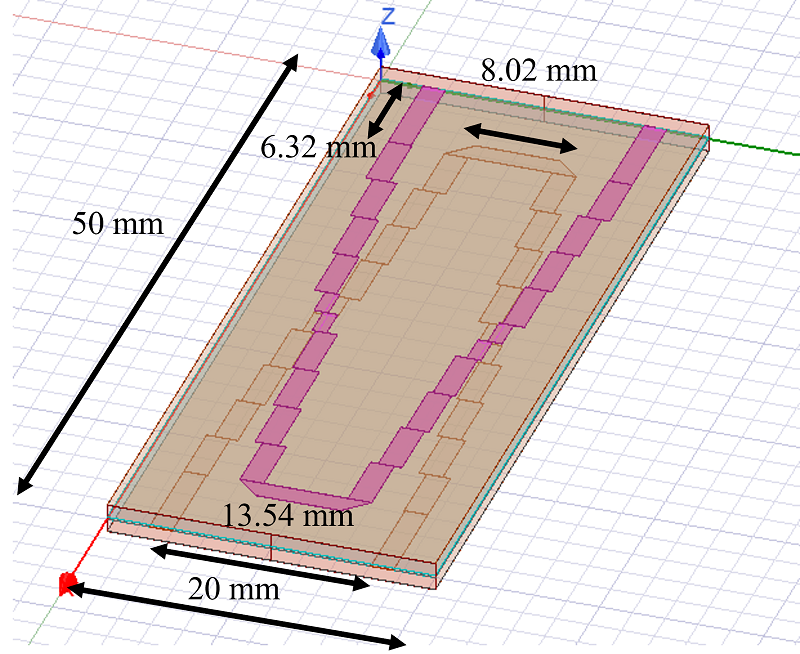

同様に、国立天文台様、III類の酒井先生の研究室との共同研究で超伝導Nb(ニオブ)薄膜加工プロセスを用いた90度ハイブリッドの研究開発をしております。 電波望遠鏡は宇宙からの非常に微弱な電波を高感度に観測するために回路全体を4K(-269℃)まで冷却し、熱ノイズの影響を最小限とします。4Kまで冷却するため、回路の導体材料に超伝導材料が有効的に使うことができます。 超伝導薄膜は半導体作製プロセスとほぼ同様な真空プロセスを用いて、非常に微細な形状が作製可能です。電磁界シミュレータを用いた回路設計に限らず、設計した回路を国立天文台のクリーンルームで試作し、チップが完成すると実装し、低温での測定までを一貫して研究することができます。 PCBを用いた90度ハイブリッドも試作のことを考えて設計しているのは変わりはないのですが、超伝導薄膜は最小でライン&スペースが2 μm/2 μm程度まで加工可能で、かつ、比較的容易に積層材料の作製も可能です。PCBを用いた設計ではできなかった回路構造設計が可能となり、設計の幅が拡がり、 かつ、小型で高性能な回路の実現可能性があります。2023年に研究室で初めてのチップが出来上がりました!これから特性を追い込みます。